La propia idea de medio ambiente implica un exterior, un escenario en el que nos situamos como espectadores. La ecología, en cambio, implica que estamos atrapados en una red de interconexiones de la que formamos parte (Morton, 2018, p. 10).

- Introducción

Vivimos en una época atravesada por dos fuerzas inmensas y, a menudo, contradictorias: la crisis ecológica y la aceleración digital. La primera nos recuerda nuestra vulnerabilidad y nuestra profunda interdependencia con los ecosistemas; la segunda nos proyecta hacia mundos algorítmicos abstractos, desconectados de lo sensible, del cuerpo y de los ritmos del viviente. En este contexto, el arte se encuentra ante un dilema crucial: ¿cómo seguir creando con lo vivo sin reducirlo a una representación estetizada o a un objeto de control y manipulación tecnológica?

La digitalización del mundo ha extendido sus lógicas a todos los niveles de lo orgánico: biotecnologías, sensores fisiológicos, biomedia, algoritmos predictivos. El cuerpo, la planta, el hongo, se transforman en datos, en flujos codificables. Sin embargo, en este proceso siempre queda un resto: un exceso de vida que desborda la captura algorítmica, un soplo imprevisible que resiste la cuantificación.

Frente a esta tensión, propongo explorar la idea de una sympoïèsis digital, entendida como un modo de creación «con y desde» el viviente, donde los dispositivos tecnológicos no se conciben como herramientas de simulación o dominio, sino como entornos relacionales, medios plásticos atravesados por lo sensible, lo incierto y lo emergente.

Este artículo no busca ofrecer un modelo cerrado, sino abrir un campo de reflexión y experimentación. A partir de obras híbridas y procesos especulativos, trataré de formular una hipótesis: ¿Es posible reinventar nuestra relación con lo orgánico en la era digital, no a través de su virtualización o de su instrumentalización, sino a través de la creación de entornos donde humanos, algoritmos y organismos coproduzcan formas sensibles y porosas?

En este sentido, intentaremos elaborar un diagnóstico de las tensiones actuales entre crisis ecológica y aceleración digital, y su impacto en las prácticas artísticas, para desarrollar una propuesta de simpoiesis digital como campo de fricción entre lo biológico, lo algorítmico y lo poético. Avanzaremos hacia el análisis de diversos dispositivos artísticos que actúan como laboratorios para la cohabitación de tecnología y vida, abriendo una reflexión sobre el papel del artista como mediador, guardián y cohabitante de sistemas complejos, para finalizar con una apertura hacia una estética relacional y vulnerable, donde crear no sea representar, sino aprender a vivir y sentir con otros.

II- Sympoïèsis – una palabra improvisada, un espacio de fricción

Es en esta zona turbia donde ofrecemos el término sympoïèsis[1]. Una palabra híbrida, que tomo prestada y reformulo desde Donna Haraway (2019), quien señala que:

La simpoïesis es un término propio de los sistemas complejos, dinámicos, receptivos, situados e históricos. Significa «crear juntos». Nada se crea por sí solo; nada es realmente autopoyético o autoorganizado (p. 1).

Sympoïèsis no es un estilo o una corriente, sino un campo de experimentación. Se inspira de los conceptos de la “autopoiesis”: de Varela y Maturana, de los críticos de Haraway y de Hayles. No se trata de la autonomía absoluta que propone la autopoiesis de Humberto Maturana y de Francisco Varela, sino de un «hacer-con» situado, donde humanos, algoritmos, materia y organismos vivos co-producen formas sensibles y relacionales. Como ellos afirman autopoiesis “no significa autosuficiencia” pero tenemos que entender que une organismo está “acoplado a su entorno”(1987, p. 74). La Sympoïèsis nos permite confrontar “los sistemas complejos no son sistemas cerrados’’ descritos por Hayles (2011, p. 11). Según ella, los sistemas complejos (tecnológicos, cognitivos o biológicos) nunca evolucionan de forma aislada. Surgen a través de interacciones dinámicas con otros agentes, humanos y no humanos, vivos o máquinas.

Sympoïèsis no es solo una noción técnica o filosófica, sino un espacio de fricción y alianza —frágil, inestable— entre mundos aparentemente antagónicos: lo tecnológico, asociado a lo codificado y previsible; y lo orgánico, al devenir y a la creación emergente.

Como artista-investigadora, yo defiendo una práctica artística que oscila entre este campo experimental donde la escultura, la inteligencia artificial y el mundo vegetal conviven y se transmutan mutuamente. Yo buscando no representar lo vivo, sino habitarlo, dialogar con él y crear entornos híbridos que inviten a nuevas formas de escucha, atención y cuidado (Armet, 2021).

En este sentido, la tecnología deja de ser una herramienta de dominio o simulación para convertirse en un medio que atraviesa y se deja atravesar por lo vivo, generando nuevas ecologías digitales. Este gesto de reinyección de lo sensible y lo imprevisible en dispositivos diseñados para modelar el mundo abre una vía para una resistencia poética y ética en el arte contemporáneo.

Es una palabra polivalente, un híbrido empedrado entre tecnología y poética, donde chocan mundos a menudo percibidos como antagónicos: el tecnológico, asociado a lo codificado, lo racional, lo predecible… y el poético, al devenir, a la creación emergente, a la indeterminación. No significa una creación autónoma por parte de la máquina, sino un «hacer-con» en el que humanos, algoritmos, materia y organismos vivos coproducen formas sensibles, en una interdependencia situada y transformadora. Es un intento de convertir el código en materia viva, de habitar la máquina como un entorno plástico. Reinyectar lo sensible, lo imprevisible, en dispositivos diseñados para modelar o racionalizar el mundo es en este gesto donde se aloja una forma de resistencia poética.

A.- Lo orgánico en la era digital

En la era digital, la vida se convierte en un flujo de datos: ritmos cardíacos monitorizados en tiempo real, crecimiento celular modelizado, algoritmos que predicen la salud o el comportamiento. El mundo orgánico se hace legible, calculable, manipulable. Hayles desarrolla la idea de que la abstracción digital es una reducción, una traducción parcial que deja fuera la complejidad encarnada del mundo vivo. En su opinión, los datos nunca carecen de materia, porque el mundo vivo deja un residuo o una pérdida. Afirma que ”siempre hay un resto cuando la información se abstrae de su instanciación encarnada” (2005, p.11, [Nuestra traducción])[2].

Pero esta captura algorítmica nunca es total. Siempre queda un resto: un pulso imprevisible, un margen de error, un caos irreductible propio de lo vivo. Esta indeterminación no es un defecto, sino la condición misma de la vitalidad.

En este exceso —en lo que no se deja reducir al dato— se abre un espacio poético. Un lugar para imaginar otras formas de relación con lo vivo: menos extractivistas, más intuitivas, casi animistas. No se trata de usar la tecnología para controlar, sino para habitar con ella una ecología sensible, donde humanos, algoritmos, materia y organismos co-evolucionan en un hacer-con. Como me lo señalaba recientemente Jurij Krpan, director artístico del Instituto Kersnikova, añade que:

Mediante el uso de diversos sensores en proyectos artísticos, podemos sonificar, visualizar o interpretar la dinámica fisiológica interna de organismos modelo, mientras que en obras artísticas poco frecuentes, investigadores y artistas han examinado la actividad interna de organismos modelo a nivel de información intercambiada a través de señales electroquímicas. La comunicación entre organismos y seres humanos (intercognición) o entre otros organismos no humanos (comunicación transespecie) ha abierto, en el plano de los supuestos, posibilidades imprevistas de transferencia y almacenamiento de información, que en escenarios especulativos de biocomputación ofrecen una alternativa ecológicamente sostenible a la electrónica de alto consumo energético y una estrecha conexión con seres vivos no humanos, que pasan así a formar parte de una civilización interespecie. [Nuestra traducción] [comunicación personal].

La cuestión no es solo técnica, sino estética y ética: ¿cómo diseñar dispositivos que no traduzcan lo vivo en simple recurso, sino en compañero de experiencia? ¿Cómo convertir el código en un espacio de escucha y cuidado, en lugar de un instrumento de captura?

Lejos de representar un deseo de seguir el pensamiento tecnoanimista, queremos sugerir que la tecnología puede ayudarnos a resonar con los ritmos del mundo, en lugar de esclavizarlos. Los sensores y algoritmos se convierten en dispositivos relacionales, mediadores sensoriales que amplían la percepción humana e incluso crean comunicación entre especies. Seguimos la noción de Yuk Hui de “Cosmotecnia”, en la que Hui desarrolla las técnicas no como herramientas de control, sino como extensiones del mundo vivido y formas culturalmente situadas de estar en el mundo. No debemos abandonar la tecnología, sino “inventar otras relaciones entre los tecnicismos y el cosmos” (2016, p. 5). Esto abre el camino a una estética de la cocreación sympoïèsistico:

– No modelar para predecir, sino para dialogar;

– no medir para controlar, sino entrar en una ecología sensible compartida.

B.- Cuestionar la postura artística ante estos cambios

Tenemos que ir más allá de la representación de la ciencia y la sacralidad de la naturaleza, y crear y mediatizar zonas de ambigüedad. Formas que hagan perceptibles las resonancias entre los sistemas codificados y los sistemas biológicos, entre la inteligencia de las máquinas y la memoria celular.

Aunque parte del arte tecnocientífico persigue una lógica de representación espectacular, ya sea imitando la biotecnología a través de un bioarte espectacular o sacralizando lo vivo como un frágil relicario a través de la ecología contemplativa, lo vivo no es simplemente representado. Como explican Eugene Thacker y Jens Hausser (2018), lo vivo es una interfaz informativa activa:

Biomedia se refiere a tecnologías en las que la biología y la informática están inextricablemente unidas, donde la vida misma se convierte en un medio de información (Thacker, 2004, p. 11, [Nuestra traducción:])[3].

Proponemos que el artista no sugiera que las plantas «piensan como las I.A[4]», o que los algoritmos tienen memoria celular. En su lugar, debemos crear zonas de resonancia sensible entre las distintas formas de cognición, memoria e información, tanto humanas como no humanas.

El artista debe provocar hibridaciones perceptivas, haciendo perceptibles circulaciones invisibles: señales electroquímicas, redes fúngicas, datos EMG o micorrícicos, etc. Proponemos crear experimentos en los que la tecnología no sea una herramienta de explotación, sino un medio relacional, poético y ecosistémico.

El artista ya no es tanto un artista como un mediador. Se convierte en creador de mecanismos de convivencia, no de simulacros. En lugar de intentar imitar o reproducir los procesos de lo vivo o de la inteligencia artificial, tenemos que:

– Crear un diálogo entre sistemas heterogéneos: celular, máquina, sensorial, computacional;

– Producir tensiones entre la lógica codificada y la lógica viva, sin reducir una a la otra.

C.- Formular la cuestión central: habitar la tecnología de otra manera

Históricamente, la tecnología moderna se ha construido sobre un sistema de extracción, predicción y control. En esta lógica, lo vivo se convierte en un objeto que puede medirse, modelarse y explotarse. Hayleys señala que la evolución de los sistemas técnicos se ha basado en una lógica de descorporización de la información (Hayles, 1999). En Atlas of AI (Crawford, 2021) se documenta esta deriva. La inteligencia artificial no es un sistema abstracto de algoritmos, sino un ecosistema de extracción global, que implica la explotación de materias primas, recursos biológicos y cognitivos, humanos y no humanos. Crawford nos muestra cómo la modelización predictiva capta las dinámicas del mundo vivo y las somete a la lógica de la optimización, la vigilancia y el beneficio:

Los sistemas de inteligencia artificial no son solo código o matemáticas, sino infraestructuras materiales que extraen recursos y mano de obra de todo el planeta(Crawford, 2021, p. 14[Nuestra traducción:])[5].

Nos referiremos una vez más a Hui cuando se trate de este alejamiento de la relación extractivista para inventar otras formas de habitar la tecnología, reconectándola a una «cosmología viva». Para Hui (2016), las cosmotecnias no son técnicas «neutras», sino formas cultural y ecológicamente situadas de hacer mundo con las herramientas (p. 5). Implican crear técnicas que respeten la complejidad de los ecosistemas, que formen parte de ciclos coevolutivos y que reconozcan la alteridad de los seres vivos. No se trata de un retorno al primitivismo ni de un rechazo de la tecnología, sino de un llamamiento a crear interspecies civilization.

De este modo, Thacker también nos dice que el sistema orgánico no debe convertirse en un objeto técnico sino empezar a pensarse como un agente de transformación de la propia tecnología: contaminando sus formas, temporalidades y lógicas. Los medios se vuelven vivos, inestables y co-evolutivos (Hausser, 2018).

¿Y si los circuitos impresos se convirtieran en jardines? Y si la inteligencia artificial no sirviera para predecir, sino para acoger lo imprevisible? Estas son preguntas a las que mi trabajo trata de dar respuesta, no a través del discurso, sino de la forma. Estas preguntas se hacen eco del discurso de Haraway (2016). Los formes creados por el artista deben ir más allá de la mera representación, sino convertirse en entornos de experiencia y convivencia entre sistemas vivos y técnicas.

Como artista, mi trabajo busca traducir estas hipótesis no a través del discurso, sino de la forma: creando dispositivos híbridos donde arte, biología y tecnologías computacionales coevolucionan en zonas de ambigüedad, escucha y atención compartida.

III. Cuerpos híbridos y formas sensibles: el cuerpo híbrido como ecosistema, una forma en evolución

La exhibición de estos «cuerpos» híbridos conlleva una reflexión sobre la propia manifestación[6]. Il en s’agit plus d’exposer un objet ou un sujet, mais de présenter un devenir corporel, technologique et biologique (Hayleys, 2017; Braidotti, 2013; Haraway, 2008). El cuerpo se convierte en un acontecimiento transitorio en el que lo vivo, la tecnología y el entorno se entrecruzan en un juego de apariencia y alteración. Podemos relacionarlo con el relato de Georges Didi-Huberman sobre el acontecimiento de la presencia: “Lo que una imagen nos muestra no es solo algo que se muestra, es un acontecimiento de presentación: algo aparece, algo sucede, algo se manifiesta” (Georges Didi-Huberman, 2010, p. 36).

Si bien Didi-Huberman menciona aquí la imagen, es posible extender la lectura al cuerpo híbrido tecnobiológico: no un objeto representado, sino un acontecimiento sensible que se produce en un frágil proceso de manifestación, siempre en proceso de creación y de destrucción.Ya no es un artefacto que se contempla en una temporalidad fija, sino un sistema vivo y sensible en proceso de creación. El material expuesto se convierte en una interfaz, un medio de interacción o incluso un ecosistema autónomo en coevolución con su entorno.

La tradición escultórica clásica ha alcanzado sus límites cuando se trata de representar un sistema vivo. No podemos exhibir un organismo o un ecosistema híbrido como una forma fija o cerrada, por miedo a traicionar su esencia. Donde la escultura clásica plasmaba seres vivos en forma de materia fija, las prácticas biomédicas contemporáneas proponen formas en proceso de devenir, entornos de emergencia, procesos vivos abiertos. Esto implica un cambio en el gesto artístico: de la forma al entorno, del objeto al ecosistema, del control a la coevolución.

Este tipo de instalación ofrece una reflexión crítica sobre los propios dispositivos técnicos: incubadoras, sensores, sistemas informáticos, herramientas médicas… Estos no son instrumentos neutrales. Materializan visiones sociales, regímenes técnicos de poder e imaginarios históricos vinculados a la “biopolítica”[7] (Foucault, 1976; Mitchell, 2010). Sin embargo, lejos de reducir la vida a un proceso de estandarización o de simple control, muchas de estas obras revelan precisamente la complejidad, la variabilidad y la indeterminación del viviente. Al trabajar con organismos, datos biológicos o tejidos cultivados, estas instalaciones evidencian los límites de los modelos técnicos, mostrando que la vida no se deja reducir a una lógica predictiva o funcional (Hayles, 1999; Haraway, 2008).

Más que reproducir un sistema de fragmentación del cuerpo en partes gestionables (Lock, 2001; Cooper, 2008), estas prácticas artísticas proponen un desplazamiento de la mirada: del control a la observación de procesos emergentes, de la estandarización a la exploración de formas de vida imprevisibles y relacionales.

Esta telescópica implica un movimiento distinto en la práctica artística contemporánea:

– Del objeto al ecosistema: la obra ya no es un artefacto aislado, sino un sistema atravesado por flujos biológicos, datos, metabolismos o relaciones simbólicas (Haraway, 2016; Tsing, 2015);

– De la contemplación a la “agencia del arte”: el espectador ya no es un simple observador, sino que se convierte en un agente de interacción o alteración que participa en la transformación continua de la obra (Gell, 1998; Bishop, 2006);

– Del control a la preparación de un entorno propicio a la aparición: El artista ya no crea la forma, sino que establece un dispositivo para la emergencia, un terreno para la experimentación, una condición acogedora para que las formas sensibles aparezcan, evolucionen y muten (Hausser, 2013; Thacker, 2004).

A- La ficción especulativa como estrategia crítica

Ghostly Plants of Damaged Worlds (2023) es una instalación que plantea una pregunta fundamental:

¿Qué sucede cuando los organismos vivos heredan las ruinas de un mundo industrial saturado de contaminación? (Figura 1).

La obra presenta una serie de plantas afectadas por albinismo vegetal, incapaces de realizar la fotosíntesis (Armet, 2024). Estas plantas blancas, desprovistas de clorofila, sobreviven mediante un comportamiento parasitario: extraen savia de plantas cercanas o de un anfitrión compatible. Pero esta condición no las convierte en seres pasivos o defectuosos. Por el contrario, poseen una capacidad inesperada de fitorremediación[8], absorbiendo metales pesados y limpiando su entorno.

El dispositivo se sitúa en un espacio ambiguo, entre el laboratorio científico y la escultura especulativa. Se dispone una mesa médica, equipada con instrumentos de medición, sensores, tubos de infusión, frascos de líquidos recolectados y dispositivos conectados al Internet de las Cosas[9]. Este entorno no busca simular un laboratorio: funciona realmente. Las plantas filtrantes actúan, metabolizan, transforman los residuos tóxicos que hemos introducido en el suelo.

Esta obra no proyecta un escenario futurista al estilo de la ciencia ficción clásica. Se trata de una ficción especulativa sobre el presente (Dunne & Raby , 2013). Un ejercicio de imaginación crítica sobre los mundos que ya estamos construyendo, donde los organismos vivos se ven forzados a adaptarse a entornos tecnológicos y tóxicos (Chardronnet, 2023).

Como explica Tsing (2015), la vida continúa en los márgenes del capitalismo industrial, en formas precarias y colaborativas. Aquí, la albinización vegetal aparece como una posible respuesta biológica a la acumulación de metales pesados. Un fenómeno improbable, pero científicamente plausible. La especulación no es evasión, sino método para pensar lo real de otra manera.

El líquido de riego que recojo en frascos se convierte en un archivo vivo. Un testigo material del proceso en curso: tanto de la contaminación inicial como de la reparación posible. Este líquido, saturado de residuos absorbidos por las plantas, representa la memoria química de un ecosistema alterado.

En lugar de representar un ecosistema dañado, la instalación media literalmente con él: filtra, absorbe, transforma. Las plantas no son símbolos, son actantes bio-tecnológicos (Latour, 2005; Gell, 1998), atravesadas por procesos materiales que las conectan a un ciclo ecológico en curso.

Ghostly Plants of Damaged Worlds propone una crítica de los dispositivos técnicos pero también una reapropiación de su potencia. Si las tecnologías industriales han contribuido al desastre ecológico, ¿podemos imaginar formas de tecnicidad restauradora?

Lejos de una visión apocalíptica, la obra sugiere un escenario post-antropocénico donde las plantas y las máquinas no son ya medios separados, sino co-actores de un mundo híbrido y por venir.

B- I.A, no como herramienta de control, sino como red de escucha:

La pieza Fungical Language (2024) explora un biotopo híbrido en el que lo orgánico y lo tecnológico configuran un sistema interdependiente[10]. Inspirada en los trabajos de Andrew Adamatzky sobre la comunicación eléctrica de los hongos (2022), la instalación propone una hipótesis:

¿Y si las microcorrientes de un hongo pudieran ser leídas, interpretadas o traducidas como un lenguaje? (Figura 2)

En este proyecto, la I.A no se utiliza como generador autónomo de imágenes o textos, sino como un órgano de escucha no humana, un traductor interfacial capaz de mediar entre un flujo biológico – les impulsos eléctricos del micelio – y un sistema semiótico comprensible para nosotros.

El Omphalotus Nidiformis, un hongo bioluminiscente, está conectado a electrodos que registran picos eléctricos similares a los impulsos neuronales. Estos datos son tratados como señales de entrada por un algoritmo de machine learning que, tras un entrenamiento basado en frecuencias eléctricas, muestra palabras y frases en una pantalla.

Se trata de un sistema donde la I.A no «traduce» en el sentido clásico del término, sino que recompone un posible alfabeto fúngico, generando correlaciones entre patrones eléctricos y unidades simbólicas humanas. La I.A se convierte en un amplificador del no-humano, un oído que permite imaginar otra forma de lenguaje, otra interfaz.

Este dispositivo especulativo se inspira en investigaciones reales sobre la comunicación fúngica. Adamatzky (2022) ha demostrado que las colonias de hongos emiten impulsos eléctricos en patrones rítmicos que pueden asimilarse a un vocabulario elemental de picos y pausas, similar a un código Morse. Estudios recientes van en la misma dirección[11]. Fungical Language no sólo imagina una interconexión biotecnológica, sino que interroga nuestra propia definición de «lenguaje», «comunicación» e «información».

El proyecto cuestiona también nuestras infraestructuras técnicas. Si el micelio funciona como un Internet natural, es necesario repensar la arquitectura misma de nuestras tecnologías:

- Del Internet extractivo al Internet simbiótico, distribuido y resiliente.

- De la semiótica humana a una ecología de signos, donde los datos son también ritmos, impulsos, vibraciones.

Como afirma Tsing (2015), los organismos en las ruinas industriales desarrollan formas de vida no previsibles, colaborativas y precarias. El micelio es un modelo de inteligencia distribuida que reconfigura nuestras formas de entender la tecnología.

Fungical Language propone entonces un paso de la representación a la co-creación entre especies y sistemas técnicos. La I.A deja de ser un simple instrumento para convertirse en un mediador de mundos sensibles, una herramienta para traducir lo que no tiene equivalente inmediato en nuestros lenguajes.

C- La Sympoïèsis digital como principio formal:

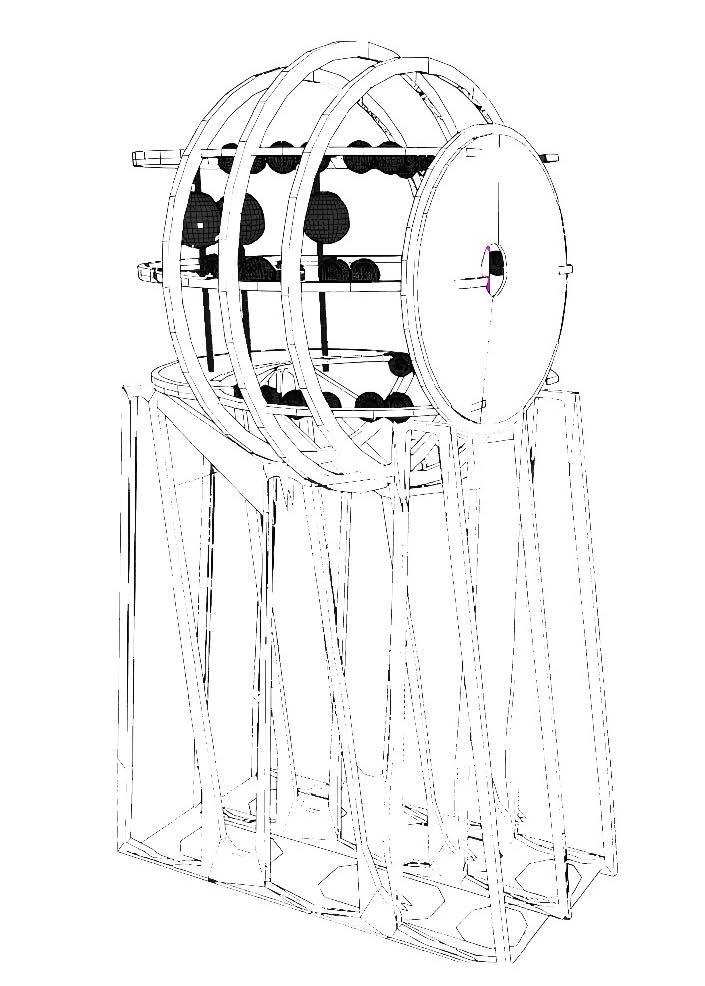

Incub.I.A.tor es una instalación artística en forma de incubadora biotécnica. Plantas como manzanas o coles descelularizadas son tratadas como órganos humanos artificiales en cultivo. El proyecto cuenta con la colaboración de el laboratorio Bioconnect (Caen,FR), Hibridalab (Vitoria,ES), Antre-Peaux (Bourges,FR) y World Creation Studio (Montreal, QC,CA). El trabajo propone un escenario especulativo: se encarga a una inteligencia artificial que diferencie entre órganos híbridos sanos y enfermos, en tiempo real. Esta I.A analiza las señales electromiográficas de estos órganos-planta para ajustar su entorno de crecimiento (temperatura, nutrientes, humedad). De este modo, el dispositivo secuestra el imaginario médico de los dispositivos predictivos para revelar la lógica de poder y control oculta en las tecnologías sanitarias (Figura 3).

Incub.I.A.tor forma parte de un planteamiento crítico inspirado en la obra del Critical Art Ensemble (Flesh Machine, 1998), que analiza la transformación de la materia viva en recurso económico a través de las biotecnologías. Pero el proyecto hace algo más que denunciar: propone un cambio de paradigma formal.

Movilizando el concepto de sympoïèsis (Haraway, 2016), la obra concibe la escultura no como un objeto acabado, sino como un ecosistema biotécnico abierto, coproducido por el artista, dispositivos técnicos, datos biológicos y agentes no humanos. Aquí, yo no modela una única forma: desencadena relaciones, prepara entornos y provoca la cohabitación viva

Apropiándose de las tecnologías de la medicina predictiva, Incub.I.A.tor propone un organismo paramétrico inspirado en las teorías de Bernard Cache (1995). Lejos de concebir el cuerpo como una entidad fija o como un simple soporte biológico, la instalación presenta el órgano como un objeto morfogénico: un sistema abierto, mutable y susceptible de ser modulado en tiempo real.Cache introduce la noción de objectile —un objeto cuya forma no es definitiva, sino generada por un conjunto de parámetros que definen sus variaciones posibles (1995).

Aplicado al contexto biomédico de Incub.I.A.tor, este enfoque permite pensar el órgano no como un modelo estandarizado listo para ser implantado, sino como un proceso continuo de cálculo, ajuste y transformación, gobernado por variables ambientales, algoritmos de aprendizaje automático y parámetros fisiológicos. La inteligencia artificial en este caso no produce un diagnóstico cerrado, sino que mantiene al órgano en un estado de emergencia permanente, un organismo en devenir cuya «forma» depende de múltiples entradas vivas (temperatura, nutrientes, señales electromiográficas, etc.).

Esta perspectiva crítica se aleja de la lógica productivista de la bioingeniería tradicional, que tiende a reproducir modelos normativos del cuerpo y sus órganos. En cambio, Incub.I.A.tor propone un cambio de paradigma: la creación de bioformas paramétricas en las que la escultura, el diseño biomédico y la vida misma se entrelazan en una co-producción simbiótica y no lineal.

Los órganos vegetales se convierten en matrices modulares, cuyos parámetros son ajustados continuamente por la I.A en función de los flujos biológicos captados:

– EMG (electromiografía vegetal);

– datos medioambientales;

– interacciones humanas.

El cuerpo ya no es una totalidad o un conjunto de órganos, sino un campo de transformaciones tecnológicas y biológicas en tiempo real. La instalación materializa un devenir algorítmico de lo vivo, donde la vida se convierte en un proceso, una variable, un acontecimiento.

El objetivo no es producir órganos funcionales, sino revelar la lógica que subyace a la extracción, estandarización y mercantilización de la materia viva:

– ¿Quién decide qué es un órgano sano o enfermo?

– ¿Quién controla los parámetros biológicos?

– ¿Qué lugar ocupan los no humanos en esta ingeniería de lo vivo?

La medicina regenerativa, los trasplantes y la I.A médica plantean importantes cuestiones biopolíticas (Foucault, 1976; Cooper, 2008; Lock, 2001). Incub.I.A.tor da la vuelta a estas cuestiones, convirtiendo el órgano en un espacio artístico para la experimentación estética, política y ética.

Más que una clínica de sustitución o una fábrica de órganos, Incub.I.A.tor propone una plasticidad viva: una temporalidad de emergencia continua, nunca fija. El repollo se convierte en una infraestructura viva que favorece la coevolución entre la planta, la I.A, el ser humano y el medio ambiente. El cuerpo se reconfigura como interfaz bio-tecno-poética, campo de experimentación entre arte, ciencia y política

Figura 1. Ghostly Plants of Damaged Worlds. (2022-en progresso). Kapelica Gallery, Ljubljana (Slovenia). @Hana Marn/ Gallery Kapelica Archives. Con la ayuda de Emap Emare.

Figura 2. Fungical Language. (2022-en progresso). Meca, Frac Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux (France). @Meca 2025. Con la ayuda de Tabakalera con el programma de ACTS.

Figura 3. Incub.IA.tor. (2025-en progresso). Esquema. @Armet 2025

Figura 3. Incub.IA.tor. (2025-en progresso). Esquema. @Armet 2025

- Hacia una estética relacional de lo vivo

A- Arte como ecología activa: simpoiesis y agencia distribuida

En un mundo agobiado por el colapso ecológico, la contaminación invisible y la aceleración tecnológica, el arte puede funcionar como laboratorio de cohabitación. No se trata de representar el desastre, sino de reordenar la percepción, aprender otros modos de habitar: “Debemos aprender a convivir en mundos dañados, a prestar atención a formas de vida precarias e interconectadas” (Tsing, 2015, p. 237 [Nuestra traducción]).

Crear con lo vivo implica aceptar la indeterminación: las obras respiran, se transforman, se escapan. No son objetos acabados, sino interfaces vivas entre biología, código, materia y atención expandida. Cada instalación se convierte en un campo de resonancias donde flujos, señales, organismos y tecnologías convergen en tiempo real. La incomprensión que emerge —el diálogo que no siempre se decodifica— es justamente lo valioso: abre un espacio para la curiosidad, la percepción alterada, el asombro.

Crear con lo vivo significa aceptar la co-agencia: la obra no se articula solo por el artista, sino también por organismos, procesos técnicos, entorno y visitantes. En este sentido, la simpoïèsis de Donna Haraway (2016), y las zonas de interconexión de Anna Tsing (2015) ofrecen marcos para pensar formas que emergen de relaciones interdependientes, no de un diseño unidireccional.

En lugar de construir imágenes o relatos cerrados, nous proposons entornos de cohabitación. Espacios donde el visitante, los organismos no humanos, los dispositivos técnicos y los datos se afectan mutuamente, generando una experiencia que no es solo estética, sino también ética y política.

La tradición artística clásica trabaja con la representación: un gesto de distanciamiento, donde el artista muestra un objeto o una escena al espectador desde un lugar de exterioridad. Aquí, en cambio, lo que se propone es una presentación en el sentido activo: El arte no muestra un mundo, sino que instancia un proceso, desencadena relaciones, activa un sistema en tiempo real.

Se trata de construir ecosistemas estéticos vividos, no sólo formas visuales o narrativas representadas. Las instalaciones son interfaces entre organismos, tecnologías y cuerpos visitantes, donde las fronteras entre lo biológico y lo técnico, lo orgánico y lo computacional, se diluyen.

Esta perspectiva se inspira en las ideas de Tim Ingold, quien propone abandonar la visión del mundo como un conjunto de objetos fijos para pensar en términos de líneas de vida, procesos de crecimiento, co- constitución y corresponsabilidad entre seres y entornos (2011). Para él, habitar un entorno no significa ocupar un espacio ya hecho, sino participar activamente en su transformación continua. Como escribe Anna Tsing:

“Para percibir la tercera naturaleza… debemos evitar las suposiciones de que el futuro es esa dirección singular que tenemos por delante” (2015, pp. 24- 25 [Nuestra traducción]).

En estos entornos, el arte se convierte en un modo de cuidado y atención: cuidado de los procesos vitales, de los materiales, de los tiempos del organismo. Las fronteras entre arte, tecnología y biología se reconfiguran para dar lugar a formas encarnadas de conocimiento, donde la estética es también política del acompañamiento. La ciencia ficción, biotecnología, las ecologías multiespecíficas y las tecnologías experimentales se cruzan aquí no para imaginar un futuro lejano, sino para explorar posibilidades en el presente, en un mundo donde lo vivo ya está hibridado con dispositivos técnicos y sistemas de datos.

B.- Una estética que no busca representar lo vivo, sino aprender a prestar atención

En lugar de seguir un modelo tecnológico orientado a la extracción, la eficiencia y la explotación del mundo vivo, mis proyectos proponen un cambio de paradigma: pasar de la intervención al acompañamiento, de la dominación al cuidado, de la optimización a la atención.

No se trata de rechazar las herramientas, sino de redefinir su función simbólica y estética. Transformar la I.A no en un vector de cálculo predictivo, sino en una interfaz de escucha sensible, capaz de registrar fluctuaciones, ritmos y variaciones de lo vivo sin buscar controlarlo.

En lugar de limitarme a la simple recopilación de datos o la producción de artefactos optimizados, proponemos experimentar con tecnologías relacionales. Inspirada en los trabajos de Karen Barad, no se trata de establecer una relación binaria entre el sujeto humano y el objeto tecnológico, sino de co-organizar sistemas sensibles en los que humanos, no humanos y máquinas participan en procesos compartidos de emergencia y transformación: “Formamos parte del mundo en su continua intraactividad. No somos observadores externos del mundo. El mundo no es una entidad separada que existe independientemente de nuestras prácticas de conocimiento” (Barad, 2007, p. 185).

Desde esta perspectiva, el sensor se convierte en un dispositivo de modulación sensorial en el que «moldeamos nuestra realidad condicionando cómo percibimos, medimos y actuamos», y la I.A en un agente de interpretación dinámica, no predictiva, sino exploratoria. Según Chris Salter (2022) estas tecnologías no se limitan a capturar datos: reconfiguran activamente la forma en que percibimos y experimentamos el mundo porque “retroalimentan la forma en que experimentamos y navegamos por ese mundo” (p. 18).

La instalación no produce una simple interacción entre el hombre y la máquina, sino que crea un entorno perceptivo híbrido, en el que los organismos, las técnicas y los entornos se combinan entre sí. Ya no se trata de optimizar, sino de abrir espacios de atención distribuida, en los que las fronteras entre lo vivo y lo artificial se convierten en zonas de experimentación sensorial compartida.

Esta perspectiva se inscribe en una estética de la ralentización y la atención: crear dispositivos que no buscan resultados inmediatos o datos explotables, sino que favorecen tiempos dilatados, observaciones inexactas, ambigüedades productivas. El arte se convierte aquí en un laboratorio de percepción expandida, donde el gesto consiste menos en representar lo vivo que en aprender a prestar atención a sus variaciones, sus silencios, sus zonas de resistencia. Eeste enfoque coincide con la reflexión de Yuk Hui (2019) sobre la necesidad de inventar una tecnodiversidad: salir de los modelos estándar de la ingeniería de la vida para imaginar tecnologías relacionales y coevolutivas, en resonancia con las formas de vida con las que conviven o que prolongan. Ya no se trata de optimizar lo vivo o modelarlo según normas industriales, sino de inventar ecologías técnicas simpoïésisticas, en las que el dispositivo forme parte de un entorno vivo y en transformación.

C.- Formas que median, cuerpos que sienten

En este enfoque, como artista no es el de una creadora aislada, sino el de una mediadora entre sistemas disímiles: raíces y algoritmos, señales eléctricas y flujos de agua, residuos fósiles y deseos futuros. Mi práctica artística se sitúa en esos espacios de traducción, fricción y zona de contacto, donde ninguna entidad tiene el control absoluto, y donde lo impredecible —lo que no encaja, lo que resiste a ser clasificado— puede finalmente emerger.

Como lo señala Ingrid Luquet-Gad (2024) en su artículo crítica, mi enfoque artístico consiste en desactivar los regímenes de conocimiento estabilizados, rechazando categorías fijas como «artista-investigadora» o «escultura-instalación», para privilegiar formas cambiantes, híbridas, porosas, que crean vínculos en lugar de inscribirse en una genealogía canónica.

En este sentido, mis piezas no son simplemente objetos formales o contemplativos. Son sistemas abiertos, donde los materiales, los organismos, los datos y los visitantes coproducen experiencias sensibles compartidas. No diseño mundos ideales ni narrativas cerradas. Diseñar con lo vivo es aceptar la indeterminación, la porosidad, la evolución. Y por eso hablo de una “escultura vulnerable”: no débil, sino capaz de afectarse, de transformarse con lo que la rodea.

Como lo afirma Luquet-Gad, el trabajo no consiste en representar la phytoremédiation, sino en configurar el término como un gesto artístico y político, como una mediación crítica entre arte contemporáneo y ecosistemas heridos. Esta relectura especulativa no consiste en ilustrar, sino en encarnar — en configurar formas que median, más que representar; cuerpos que sienten, más que objetos que muestran.

En este contexto, la obra no se clausura nunca, no es un “objeto terminado”, sino una forma en devenir, afectada tanto por los ciclos biológicos (la fotosíntesis, el crecimiento, la simbiosis) como por la obsolescencia técnica, revelando una postura contra el control, una ética del dejar-advenir.

Esta manera de hacer es también una forma de resistencia contra el solutionismo y la instrumentalización dominante del vivo por la tecnología. Así como Hui plantea (2021) el arte puede transformar la tecnología y no solo ser amenazado por ella, mis obras proponen interfaces donde el arte no busca controlar, sino explorar, vincular, abrir. Crear con y a través de las tensiones, más que resolverlas.

- Hacia una ecología de entornos que habitar

A- Habitar lo digital: del control de datos al cuidado de relaciones:

Cuando hablamos de ecología digital, el discurso dominante tiende a centrarse en las infraestructuras materiales: el consumo energético de los servidores, la extracción de litio para las baterías, la contaminación invisible de los centros de datos. Estas cuestiones son fundamentales, pero resultan insuficientes si no cuestionamos también las lógicas de pensamiento que configuran nuestros entornos digitales. ¿Qué tipo de mundo producen nuestras tecnologías? ¿Qué formas de sensibilidad, de relación o de exclusión habilitan?

La ecología digital no puede limitarse a contabilizar emisiones de carbono; debe también interrogarnos sobre las formas de relación que activa o inhibe, los cuerpos que hace visibles y aquellos que silencia. Se trata de pasar de una lógica de la eficiencia a una lógica del habitar. Hoy, en un entorno marcado por la velocidad, la productividad y la acumulación compulsiva de datos, cuidar se convierte en un gesto radical. Los cuerpos se transforman en interfaces, las emociones en datos, las relaciones en métricas. En este contexto, el cuidado no consiste en reparar ni optimizar, sino en hacer espacio a lo frágil, lo lento, lo incierto. Cuidar es resistir a la lógica extractivista del dato, es escuchar sin dominar, es sostener lo inestable.

Como lo sugiere Tung-Hui Hu en A Prehistory of the Cloud (2015), lo digital no es solo una herramienta neutra de transmisión de datos, sino una infraestructura imaginal: una forma distribuida de poder que penetra nuestras subjetividades, nuestros deseos y nuestra percepción de lo real. Habitar lo digital implica, por tanto, una implicación ética y estética: cultivar formas de atención, imaginar futuros tecnosociales alternativos, abrir nuestras interfaces a otras temporalidades y formas de vida. Este imaginario no solo organiza nuestros datos, sino también nuestras subjetividades: nos pensamos autónomos mientras delegamos memoria, energía y afectos a sistemas opacos. Habitar lo digital, en este sentido, significa revelar estas dependencias invisibles, recuperar la materialidad de los datos y aceptar que lo frágil, lo temporal y lo situado forman parte de toda ecología digital. Mis instalaciones, al introducir plantas vivas, sensores precarios y ciclos de obsolescencia, buscan justamente interrumpir la ilusión de continuidad perfecta del cloud, y abrir un espacio donde el cuidado y la vulnerabilidad se conviertan en formas de resistencia sensible.

Pero ¿qué significa cuidar en un entorno digital? La cuestión no es cuántos datos generamos, sino qué sentidos construimos con ellos, cómo los interpretamos colectivamente, qué vínculos pueden activar. El arte puede convertirse entonces en un espacio de resonancia para estas señales débiles, un lugar donde las formas no se imponen, sino que se negocian en el tiempo. Por ejemplo, en una instalación biointeractiva, el cuidado no es solo estético: es logístico, técnico, afectivo. Implica mantener viva una planta, una conexión eléctrica, un flujo de datos. Este tipo de presencia sostenida es ya una forma de resistencia frente a la obsolescencia programada. Es una forma de recordar que lo digital también puede ser un lugar para la fragilidad, la interdependencia y la escucha.

B.- Fragilidad como potencia: dispositivos para habitar lo digital

En un ecosistema saturado de información, prestar atención no es simplemente una facultad cognitiva: es una toma de posición política. Elegir qué escuchar, a qué prestar tiempo, qué ignorar, ya es una forma de modelar el mundo. Y el arte tiene un papel esencial en esta ecología de la atención.

Mis obras no buscan imponer un mensaje cerrado, sino generar espacios donde puedan surgir interacciones imprevistas, donde la percepción se ralentice y se desplace. El objetivo no es ofrecer respuestas, sino desplegar preguntas sensibles, abrir canales de escucha entre organismos, dispositivos, humanos y no-humanos. Un sensor puede convertirse en un oído, una I.A en un mediador experimental, si se las desvía de su función predictiva y se las orienta hacia lo relacional. En ese sentido, mis instalaciones son más que objetos: son dispositivos de percepción.

Como lo plantea Tsing (2015), prestar atención a los ensamblajes simbióticos es una manera de rehabitar un mundo dañado sin buscar controlarlo del todo. La atención se vuelve así una práctica de cohabitación, una forma de corresponsabilidad con lo que no podemos entender del todo.

En este contexto, la fragilidad no es sinónimo de fallo, sino de apertura. Me interesa una ecología digital donde lo inestable, lo precario, lo no calculable sean considerados valores estéticos y políticos. Lo contrario de un ideal tecnocrático de control.

¿Y si las formas digitales no fueran sólidas ni inmutables, sino porosas, sensibles, transformables? ¿Y si en vez de buscar optimizar cada proceso, aceptáramos la coexistencia con lo ambiguo, lo ruidoso, lo que no se deja reducir?

Esta estética de la fragilidad se manifiesta en instalaciones donde los organismos vivos coexisten con dispositivos electrónicos en condiciones de interdependencia: si uno falla, el sistema entero cambia. La obra, entonces, no se muestra: se habita.

No se trata de proponer una solución verde o de retornar a una naturaleza idealizada, sino de crear zonas de posibilidad donde lo digital pueda ser también afectivo, ético, sensible. De imaginar, como lo plantea Hui, una technodiversidad: una multiplicidad de maneras de pensar y hacer tecnología fuera del paradigma instrumental dominante.

- Conclusión: reinventar nuestras relaciones, no solo nuestras formas

En este contexto tecnológicamente saturado, donde lo vivo corre el riesgo de ser absorbido por lógicas de virtualización, instrumentalización o predicción, el arte se enfrenta a un dilema crucial: ¿cómo seguir creando con lo orgánico sin reducirlo a un objeto de control ni a una imagen estetizada? ¿Es posible reinventar nuestras relaciones con lo vivo — vegetal, técnico, algorítmico — sin replicar los esquemas extractivistas del capital cognitivo?

En lugar de proponer una solución en el sentido clásico del término —tecnológica, formal o funcional—, esta investigación se inscribe en un enfoque simpoiético, tal y como lo reformuló Haraway: un «hacer con», situado, interespecífico, en el que los seres humanos, los algoritmos, los materiales y los organismos coproducen formas en constante evolución. Lejos de un modelo de ingeniería orientado a la resolución de problemas, se trata aquí de proponer una forma-proceso, un ecosistema estético abierto que encarna las tensiones, las fricciones y las codependencias entre lo vivo y lo técnico.

En este contexto, la «solución» se convierte en una situación: un terreno experimental en el que lo sensible, lo mecánico y lo biológico se encuentran sin resolverse. Las obras no pretenden representar o reparar un mundo dañado, sino habitarlo de otra manera, creando dispositivos de coemergencia entre agentes heterogéneos. Las instalaciones se convierten así en entornos de relaciones más que en objetos acabados, en interfaces porosas donde la fragilidad es un motor de transformación y lo impredecible una cualidad activa de lo vivo.

Lo que propone mi trabajo no es una respuesta al desorden del mundo, sino un cambio de paradigma estético: pasar del control a la cohabitación, de la representación a la resonancia, de la optimización a la atención. Cada dispositivo se convierte en un laboratorio de percepción, una zona de escucha ampliada donde se inventan otras ecologías de pensamiento y presencia, otras formas de habitar las tecnologías.

En lugar de tratar de dominar las formas de la vida, se trata de co-construir con ellas situaciones inestables, ambiguas, donde la técnica se convierte en medio de cuidado, soporte de lentitud, vector de co-creación. En este sentido, la propuesta artística no se plantea como una solución, sino como un medio de aparición, como un gesto especulativo que acoge lo inesperado, apoya la vulnerabilidad y reconfigura los vínculos entre el cuerpo, los artefactos y los entornos. Es en este rechazo del solucionismo donde se abre un poder poético, relacional y crítico: un arte como ecología activa, simpoiésica.

Así, mis instalaciones no pretenden representar lo vivo, sino crear entornos de interacción, dispositivos sensibles en los que se aprende a convivir con formas de vida técnicas, vegetales y algorítmicas, sin reducirlas, sin dominarlas, sino escuchándolas.

Referencias

Adamtzky, A. (2022). Language of fungi derived from their electrical spiking activity. RSOS, 9(4). https://doi.org/10.1098/rsos.211926

Armet, A. (2024). Ghostly plants of damaged words. Étude artistique autour de la phytoremédiation et du sol de la ville de Jesenice en Slovénie ou comment apercevoir le sol comme un modèle de création écologique. Ausarte Upv/Ehu

Armet, A. (2021). Nouvelle relation. Art et Technologie au XXIe siècle de la Machine de vision à l’Intelligence artificielle [Tesis doctoral inédita]. UPV-EHU, Leioa, España`

Barad, K. (2007). Meeting the Universe Halfway. Duke University Press.

Bishop, C. (2006). Participation. The Mit Press.

Braidotti, R. (2013). The Posthuman. Polity Press.

Cache, B. (1995). Earth Moves: The Furnishing of Territories. MIT Press

Chardronnet, E. (2023). Alizée Armet and the Ghostly Plants of Damaged Worlds. Makery.info https://www.makery.info/en/2023/11/07/alizee-armet-et- les-plantes-fantomes-des-mondes-abimes/

Cooper, M. (2008). Life as Surplus: Biotechnology and Capitalism in the Neoliberal Era. University of Washington Press.

Crawford, Kate. (2021). Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence. Yale University Press.

Critical Art Ensemble. (1998). Flesh Machine. Cyborgs, Designer Babies and New Eugenic Consciousness by Critical Art Ensemble. Autonomedia

Didi-Huberman, (2010). Ante la imagen: Pregunta por la finalidad de una historia del arte. Eds. Cendeac.

Dunne, A. and Raby, F. (2013). Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming. Mit Press.

Foucault, M. (1979). El nacimiento de la biopolítica. Fondo de Cultura Económica.

Foucault, M. (1976). Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber. Siglo ventiuno editores.

Gell, A. (1998). Art and Agency. An anthropological Theory. Clarendon Press.

Haraway, J. D. (2019). Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno. Eds. Consonni.

Hayles, N. K. (2017). Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious. Chicago Press.

Hayles, N. K. (2005). My Mother Was a Computer: Digital Subjects and Literary Texts. Chicago Press .

Hayles, N. K. (1999). How We Became Posthuman. Chicago Press.

Hui, Y. (2021). Art and Cosmotechnics. Eds e-flux.

Hui, Y. (2016). The Question Concerning Technology in China. An Essay in Cosmotechnics. Eds. Urbanomic .

Ingold, T. (2011). Being Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description. Routledge.

Lock, M. (2001). Twice Dead: Organ Transplants and the Reinvention of Death. University of California Press.

Lucquet-Gad, I. (2024). Alizée Armet : de l’hybride à l’hyperlink (et aller-retour). Le Quotidien de l’Art. N°2773 Paris.

Maturana, H. R. & Varela, F. J. (2011). El arbol del Conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento humano. Eds. Lumen.

Mitchell, R.. (2010). Bioart and the Vitality of Media. University of Washington Press

Morton, T. (2018). El pensamiento ecológico. Eds. Paidós.

Salter, C. (2022). Sensing Machines. MIT Press.

Thacker, E. (2004). Biomedia. Minneapolis. Eds. Univ Of Minnesota Press.

Tsing Lowenhaupt, A. (2015). The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton University Press.

Tung-Hui, H. (2015). A Prehistory of the Cloud. MIT Press.

[1] En este artículo, asumimos el doble papel de «investigador», distanciándonos de los sujetos-objetos de estudio, y de «sujeto» como individuo enraizado en su cultura e historia. Por convención y estilísticamente, se utilizará el “nosotros” cuando pensemos como “sujeto-investigador” y el “yo” cuando me encuentre explícitamente en la posición de “sujeto-investigador”.

[2] There is always a remainder when the information is abstracted from its embodied instantiation

[3] Biomedia refers to technologies in which biology and informatics are inextricably linked, where life itself becomes a medium of information”

[4] Inteligencia artificial

[5] Artificial intelligence systems are not just code or mathematics, but material infrastructures that extract resources and labor from across the globe.

[6] En el contexto de la exposición de sistemas vivos híbridos, los artistas exhiben no sólo cuerpos humanos, sino “cuerpos” en el sentido más amplio (tejidos en cultivo, organismos algorítmicos, ensamblajes tecnobiológicos, ecosistemas computacionales). El objetivo es pensar el “cuerpo” como un material en proceso, un medio de aparición que trasciende las estrictas fronteras humanas. Volvemos aquí a las nociones anglófonas de “embodiement” (la experiencia vivida del cuerpo) y “corporeality” (el hecho de ser un cuerpo sensible y afectado).

[7] Desarrollado por Michel Foucault, el concepto de “biopolítica” en La voluntad de saber (1976) y El nacimiento de la biopolítica (1979), designa los mecanismos de poder que ya no se ejercen únicamente sobre territorios o poblaciones abstractas, sino directamente sobre la vida biológica de los individuos y los cuerpos. Es una política de lo vivo, que rige el nacimiento, la enfermedad, la muerte, la salud, los cuidados y la reproducción.

[8] Fitorremediación es el empleo de plantas y sus microorganismos asociados para la mejora funcional y recuperación de suelos contaminados. Este método se basa en los procesos naturales mediante los cuales las plantas y la microbiota asociada a sus raíces degradan y/o secuestran los contaminantes. Ver https://www.phytosudoe.eu/el-proyecto/que-es-la-fitorremediacion/

[10] Ver https://alizeearmet.com/artwork_fungii.html

[11] Ver https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.211926; https://www.spun.earth/; https://www.empa.ch/web/s604/fungal- biobattery.