En la tierra adentro se perpetúa la mutua incidencia entre lo habitado y los que habitan, un tejido vivo donde convergen materia, patrimonio y memoria. Los artesanos respiran el pulso de su entorno, trascendiendo lo tangible que deriva en ritual; un gesto que resiste y reinventa quiénes son, pero que también se ve amenazado por el mercado que acecha su herencia para convertirla en mercancía sin alma.

«El territorio no solo es paisaje; es tiempo acumulado, es la piel del mundo que guardamos dentro» Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina

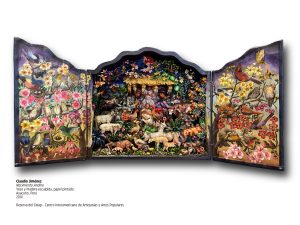

Pensar en artes populares implica considerar un sentir integrador, donde creatividad, vida cotidiana y entorno se entrelazan de manera sutil pero constante. Los oficios forman parte esencial de la experiencia diaria, no se aíslan de ella. Desde el cuidado de los hijos hasta las tareas del campo, el saber artesanal se transmite de generación en generación como un legado que se sostiene en la convivencia familiar y en la interacción con el medio. En este desarrollo convergen contemplación y acción, dando lugar a creaciones que no son solo objetos, sino también testigos de una historia compartida.

Por tanto, el trabajo artífice descansa sobre un delicado equilibrio que incluye a las personas, las materias primas y la geografía. Así, cada parcela se consolida como un ente vivo lleno de sentido, que desencadena el encuentro entre naturaleza y cultura en reflejo íntimo mutuo.

El carácter identitario de la artesanía está profundamente vinculado a un hábitat, ya que este provee los insumos y los lugares donde se teje, forja o talla; por esta razón, la comunidad artesana se dedica a preservar y cultivar los saberes tradicionales inherentes a determinada zona geográfica. Ese suelo, que se encuentra en lo profundo, se arraiga en conjunto con el tiempo ―compañero inseparable del espacio― para generar ciclos naturales que acompañan el proceso creativo. Aunque, en muchos casos, este quehacer enfrenta limitados beneficios, en otros se convierte en una vía para la defensa y conservación de los ecosistemas. En consecuencia, es fundamental reflexionar ante la noción del territorio como sujeto de derechos, lo que implica un enfoque dual, al pensar tanto en quienes lo residen como en el propio planeta ocupado.

Surgen, entonces, varias interrogantes: ¿hablar de “tierra” es lo mismo que hablar de relaciones?, ¿son esas relaciones las que le permiten “ser”?, ¿cómo permea el uno a lo otro? Una región no solo es un concepto, también es una metodología de interacción que da forma a construcciones fundamentales para la vida en común y la supervivencia. Es por ello que las preguntas expresadas abren la puerta al análisis de lo que significa realmente “habitar». Más allá de su sentir físico, una localidad es un entramado de conexiones e importancias, un lugar donde las realidades individuales y colectivas se entrelazan, reflejando lo cambiante de los seres humanos, desafiándolos a comprender su dinámica viva. En este sentido, nunca está de más evaluar las realidades por las que transitamos como pisos resbaladizos que acogen tropiezos que se deben aceptar, justamente por su característica variable y por la “nuestra” de impermanente.

Mapa y pensamiento: de la tierra a la comunidad

Al intentar desplegar algunas capas de este razonamiento, es oportuno traer al presente ciertas líneas filosóficas preestablecidas por distintos pensadores vinculados a este concepto en diferentes épocas de la historia.

Al intentar desplegar algunas capas de este razonamiento, es oportuno traer al presente ciertas líneas filosóficas preestablecidas por distintos pensadores vinculados a este concepto en diferentes épocas de la historia.

En la primera parte de la Crítica de la razón pura, la estética trascendental, Kant (1781) sostiene que el espacio, al igual que el tiempo, es parte de las “formas a priori”. Este término, literalmente traducido como “antes de”, refiere a una estructura previa a toda experiencia sensorial. Conocer algo bajo este paraguas implica una comprensión independiente de un preexistente que no requiere de la percepción de los sentidos para saberse ahí. De esta manera, para la comunidad, su ambiente se traduce como una verdad ineludible, una estructura física y mental que posibilita la presencia y comprensión de quienes ahí se asientan, junto con sus saberes, oficios y objetos. Es, por tanto, un recurso que en sí mismo ya está dado y que constituye la base sobre la cual todos y todas pueden “ser”.

Ampliando la noción de Kant, Henry Lefebvre (1901-1991), filósofo francés conocido por su trabajo en esta temática, planteó tres dimensiones clave: el percibido, el concebido y el vivido (Lefebvre, 1974). Estas categorías aplicadas al mundo artesano podrían brindar una apreciación distinta de cómo se percibe la localidad en el día a día de la comunidad. Aunque consagrado inicialmente al concepto de las ciudades, para Lafevre (1974), el percibido incluye la experiencia directa y sensorial, tangible, lo que se experimenta como sensación física, corporal del dominio. Así, el área donde se vive, donde se asientan las familias y sus talleres, es el ecosistema que se siente en el cuerpo, que provee lecho y recursos naturales con los que se elaboran objetos culturales, núcleo del conocimiento ancestral. Este contacto inmediato con la materialidad (arcilla, metales preciosos, fibras naturales, etcétera) determina una parte sustancial de su identidad y de la forma en que viven su realidad cotidiana. Tal es el caso de la asociación Simiatug Llakta, de la provincia de Bolívar, cuyo trabajo deviene netamente del uso de la paja de cerro para crear canastas, contenedores y alfombras hechas a mano. Por otro lado, el bordado que realizan, reflejado en escenas coloridas creadas punto a punto con hilo y aguja, representa su vida cotidiana, el cuidado de los animales en el campo y los nexos personales con la sierra ecuatoriana.

El concebido, en cambio, se encuentra en el ámbito de lo abstracto: es el moldeado por políticas y planes de desarrollo enlazados con la estructura y dimensión sectorizada del medioambiente, su adaptación y significación. Aunque busca organizar, esta categoría se enmaraña con una visión racional que se establece mediante resoluciones urbanísticas que, a menudo, dejan de lado las realidades sociales de la población. Un camino “recto” que se traza a través del “progreso» y que se rige normalmente por la lógica del comercio. La constante búsqueda de una formalización urbana, o incluso rural, puede poner en riesgo la autenticidad de las tradiciones y oficios mediante su potencial folclorización, gentrificación, o incorporándolo como mero producto turístico.

Finalmente se encuentra el vivido, el más sensible de todos, filtrado por las emociones, la memoria colectiva y el simbolismo de cada grupo. Esta categoría proviene de la mezcla de las dos anteriores, la combinación perfecta para acoger los rituales. Es aquí donde se asientan la cosmovisión andina y los conocimientos intergeneracionales que le permiten al artesano ser quien es. El tejido de redes familiares, la enseñanza del oficio y la conexión con lo rural y urbano modelan la forma en que se vive el terreno y se le otorga una interpretación. Este componente es el más difícil de aprehender bajo lógicas exclusivamente económicas o políticas, y es justamente esta característica lo que le otorga valor y sentido profundo al quehacer artífice. Es común que los grupos artífices tengan integrado el taller dentro de su propia casa, al costado del fogón, cerca del comedor o junto a la sala de estar. Aquí, las herramientas y materiales se entremezclan con la vida diaria, como se mencionó en un inicio, formando parte de las tareas del hogar, en familia.

Transformación mutua: las geografías como espejo

Alberto Doberti, arquitecto argentino especialista en morfología, también planteó conceptos importantes acerca de la interacción de la superficie y el enraizarse, estableciendo que existe una acción activa con el paisaje, donde las personas lo transforman y son transformadas por él (Doberti, 2014). Coexistir incluye sinergias emocionales y simbólicas, ya que en el habitáculo se crean constantes memorias y significados, dados ―claro está― por el nivel integral de este tipo de relación; a esto se suma la construcción social que se refleja dentro de la propia comarca, fenómeno para nada neutral, ya que se configura mediante las realidades y necesidades de la comunidad, con valores y sentires propios.

Alberto Doberti, arquitecto argentino especialista en morfología, también planteó conceptos importantes acerca de la interacción de la superficie y el enraizarse, estableciendo que existe una acción activa con el paisaje, donde las personas lo transforman y son transformadas por él (Doberti, 2014). Coexistir incluye sinergias emocionales y simbólicas, ya que en el habitáculo se crean constantes memorias y significados, dados ―claro está― por el nivel integral de este tipo de relación; a esto se suma la construcción social que se refleja dentro de la propia comarca, fenómeno para nada neutral, ya que se configura mediante las realidades y necesidades de la comunidad, con valores y sentires propios.

Poniendo fin a este vuelo de pájaro sobre tan solo algunas aproximaciones hacia el entendimiento de una demarcación, es necesario acercarse aún más a estas rutas, en las que Bolívar Echeverría (1941-2010), filósofo ecuatoriano-mexicano, abordó la misma temática desde una perspectiva cultural y simbólica conectada con la modernidad capitalista. Para él, este no es un simple contenedor físico, sino un ámbito de producción social donde se inscriben las prácticas, las interdependencias de poder y las formas de contraposición. Es muy conocida su teoría del ethos barroco, modelo que refleja las imposiciones que aplica el capital en el día a día, y las posibilidades de reconfiguración colectiva en las que desemboca. En esta adaptación se asienta el uso, responsable o no, de la materia prima recogida del ecosistema; hecho que, por un lado, puede acarrear despojo de los recursos naturales, pero que, por otro, representa una oportunidad para las buenas prácticas. Ok Bamboo, por ejemplo, es una empresa ecuatoriana que fabrica objetos utilitarios, comprando varas a microcomunidades o recolectando en zonas que no se ven afectadas por esta acción. La empresa lleva como motor la no deforestación, la no tala de madera de bambú, e incentiva a sus proveedores propiciando la escolarización infantil con políticas de cuidado familiar.

Permanecer, crear y resistir

En la tierra adentro se perpetúa la mutua incidencia entre lo habitado y los que habitan, un tejido vivo donde convergen materia, patrimonio y memoria. Los artesanos respiran el pulso de su entorno, trascendiendo lo tangible que deriva en ritual; un gesto que resiste y reinventa quiénes son, pero que también se ve amenazado por el mercado que acecha su herencia para convertirla en mercancía sin alma.

En cada fibra, en cada pedazo de madera o de barro trabajado con esmero y conocimiento, se inscribe el lazo simbiótico entre la humanidad y la naturaleza. Aquí, el paraje emerge no como un simple contenedor, sino como un protagonista vivo, un interlocutor en el diálogo saberes-territorio. La filosofía de este horizonte, desde Kant hasta Echeverría, encuentra su expresión más poética como un lugar para moradores, como matriz de tenacidad, creatividad y pertenencia.

Por todo ello, una vez más, las artes populares ponen en evidencia que radicar no solo es existir en una localidad, sino transformarla y ser transformados por ella, en un intercambio que se convierte en un constante acto de creación. Bajo esta luz, el pensar se entrelaza con el crear, en resiliencia contra la deshumanización de la pertenencia de una sociedad que busca, en sus manos y en su tierra, el sentido mismo del “poder ser”.

Referencias

- Doberti, R. (2014). Fundamentos de teoría del habitar: Una cartografía de la cultura material. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.

- Echeverría, B. (1998). La modernidad de lo barroco. Ediciones Era.

Galeano, E. (1971). Las venas abiertas de América Latina. Siglo XXI Editores.

Kant, I. (2012). Crítica de la razón pura. Espasa Calpe.

Lefebvre, H. (1974). La producción del espacio. Capitán Swing.