La filosofía implica una constante sospecha sobre las creencias comunes y las propias, sobre el dogma que nos dice qué es la verdad y sobre la pereza por la que nuestro propio pensamiento va creando sus dogmas, fósilizándose, apartándose de la provisionalidad que le impone la crítica.

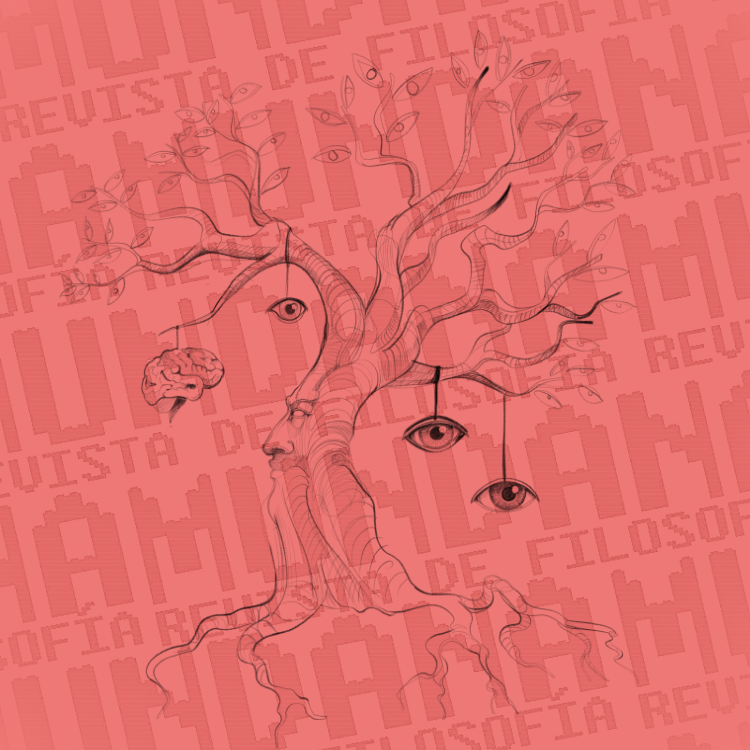

La raíz común

Filosofía y literatura tienen una raíz común que nos permite hablar (como tantos pensadores han hecho) de la proximidad o incluso de la unidad fundamental entre ambas. Pero al mismo tiempo, son ramificaciones independientes y quizás hasta opuestas, en las que se dispersa un mismo árbol. Lo cual permite hablar (como muchos otros pensadores han hecho) de su oposición y de la necesidad de mantenerlas claramente separadas.

Hay muchas formas del conocimiento: filosofía y literatura son ramas de uno de los muchos árboles que hay en este bosque del conocimiento humano. Solo en el triste edén de la biblia hay un único árbol de la ciencia. El problema consiste en ver de qué árbol se trata, es decir, debemos precisar de qué modo concreto filosofía y literatura buscan la verdad.

Creo que este árbol del que ambas son ramificaciones divergentes e irreductibles podría caracterizarse como el árbol del Logos, es decir, del discurso: el discurrir de la palabra, el despliegue del lenguaje. Porque es en el lenguaje donde filosofía y literatura buscan la verdad. En suma, podemos decir que filosofía y literatura tiene en común el ser manifestaciones del pensar dentro de los límites del lenguaje. Hablamos por supuesto de un tipo concreto de lenguaje: los lenguajes (humanos) que se han llamado “naturales”, los de la doble articulación, como el que ahora a través de este texto, compartimos.

Árboles extraños en el bosque del conocimiento

Igual que la palabra no abarca todo el ámbito del lenguaje, tampoco la razón, la idea y el concepto, incluso la propia palabra, abarcan todo el ámbito del pensamiento. Más allá de los límites de la razón, la literatura y la poesía nos muestran, en su consideración histórica desde los griegos, que el territorio de la verdad y del pensar es más amplio.

Pero hay que advertir, yendo aún más lejos en nuestra búsqueda de lo diverso, que ese territorio es también más amplio, incluso, que el territorio de la palabra, pues hay pensamiento y saber fuera del Logos: hay pensares y saberes no lingüísticos. El arte es testimonio de ello: el pintor piensa con la pintura, no expresa en el cuadro lo pensado fuera de él; radicalmente: piensa con la mano (igual que el poeta piensa con la boca). La ciencia, evidentemente, tampoco es un conocimiento que se despliega dentro del Logos, pues su lenguaje no es la palabra.

Un saber propio del hombre

Poco más es lo común, la raíz común a la filosofía y la literatura. Sobre esa raíz común, la diferencia se hace patente, porque filosofía y literatura crecen separándose, como ramas de un árbol que busca por caminos distintos el alimento de la luz. Y creo que es esta separación lo que ahora tenemos el deber de subrayar e incluso de preservar.

Lo que representa la filosofía dentro de estas formas lingüísticas del saber resulta (en comparación con la literatura y la poesía) relativamente fácil de delimitar porque la filosofía ha dejado constancia de su propio nacimiento.

Desde los primeros diálogos platónicos queda claramente establecido, en efecto, el territorio de la filosofía. En la Apología de Sócrates (quizás el primer diálogo de Platón), la filosofía se nos presenta como un “saber propio del hombre” y un Logos que intenta, por ello, “dar razones de sí mismo”.

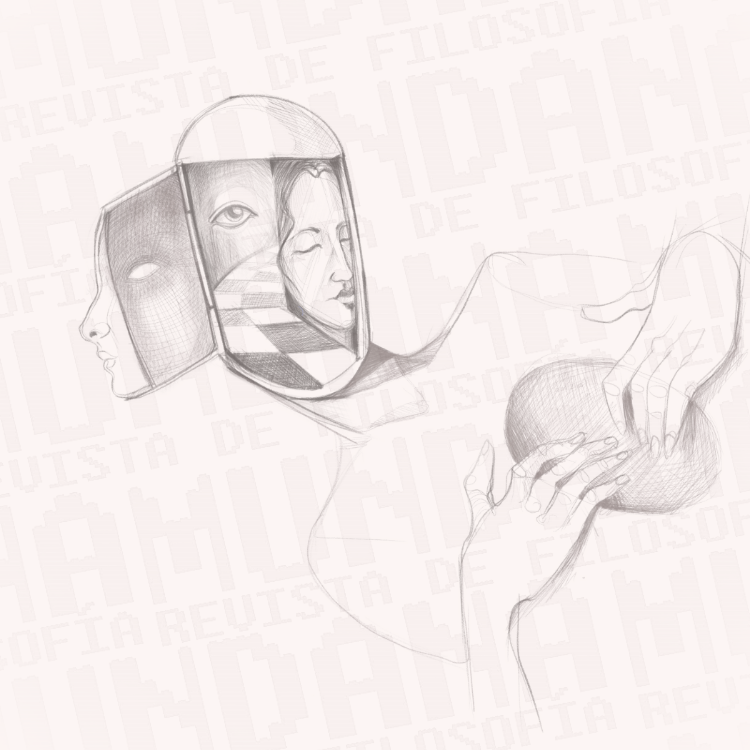

La filosofía es un saber argumentativo, un saber de la conciencia. La validez de su discurso se funda en sus argumentos, en su capacidad para dar razón de lo que se está pensando, se basa en las ideas que se ponen en juego, independientemente del modo en que dichas ideas estén expuestas, e incluso del contenido emocional, político, ético, de las mismas, que resulta aquí irrelevante o incluso perjudicial. De este modo, la filosofía es un saber lingüístico, un Logos, que reniega de la palabra porque desconfía de ella.

La segunda reflexión

Esta condición básica de la filosofía se ha nombrado posteriormente de muchas maneras. De entre todas esas formas de nombrarla la que prefiero, más allá de la socrática, es la que nos la describe como “la segunda reflexión”, una idea de raíz kantiana.

Podemos decir que la segunda reflexión supone un pensar sobre lo pensado para tratar de examinarlo en relación a su fundamento. En particular, dentro de la compleja estructura kantiana, el cometido de esta segunda reflexión, de carácter trascendental, es decir, ligada al ámbito de las condiciones de posibilidad del conocimiento, tiene como función mantener en la conciencia la diferencia entre las dos síntesis que hacen posible el conocer: la de la imaginación por una parte y la del entendimiento por otra.

Porque, en efecto, la filosofía puede considerarse una prolongación de esta segunda reflexión que aparece al examinar los mecanismos íntimos del conocimiento. Prolongación a un nivel diferente, en cuanto la filosofía parece retomar este mecanismo básico del juicio para convertirlo en el principio de una actitud frente a la verdad: la actitud crítica.

Esta sería, en fin, otra forma de nombrar el pensar filosófico. Filosofía es un pensar crítico que vuelve -desde fuera y desde la distancia- sobre lo pensado, sobre lo establecido, sobre cualquier dogma o afirmación, para examinarla desde el punto de vista de su fundamentación última.

La filosofía implica una constante sospecha sobre las creencias comunes y las propias, sobre el dogma que nos dice qué es la verdad y sobre la pereza por la que nuestro propio pensamiento va creando sus dogmas, fósilizándose, apartándose de la provisionalidad que le impone la crítica. E implica también un distanciamiento del objeto que la distingue de todas las formas del pensar y del saber basadas en la representación, como el arte o la literatura, y más aún, en la participación o la identificación con el objeto, en el canto, como la poesía.

Cuando la verdad está en el texto

Sin más distinciones, pensar, meditar, reflexionar no es hacer filosofía. La filosofía supone un modo muy concreto de pensar, meditar o reflexionar. La tarea específica del filósofo exige volver constantemente sobre lo pensado con objeto de revisarlo; es más: revisarlo con una finalidad perfectamente clara: cuestionar argumentativamente su fundamentación, revisar su legitimidad, desvelar sus intereses.

La literatura exige también un retorno constante, casi obsesivo. Solo que el escritor no vuelve sobre lo pensado sino sobre lo dicho: reconduce el trabajo del pensamiento hasta convertirlo en un trabajo con el lenguaje o con el texto. La verdad en literatura se desprende del texto y tiene al texto como único y último fundamento. De ahí que se trate de una verdad muy diferente a la que se construye por medio de la filosofía.

Una obra literaria no es más válida que otra en su relación con la verdad por servir de vocero a las ideas filosóficas de moda o por repetir tópicos sobre la mortalidad del hombre, sobre el tiempo, sobre el bien y el mal, ni siquiera por expresar lo que el poeta mismo piensa, sus ideas. Una buena idea nunca salva un poema o una novela.

El texto se burla de sus propias verdades

La poesía, dijo Valéry, no se hace con ideas (aunque las contenga), se hace con palabras. Y lo que vale en el poema no es lo que está bien pensado sino lo que está bien dicho. De hecho, la convicción profunda del poeta radica en su confianza de que lo que está bien dicho está bien pensado y es, más aún, verdadero. ¿Cómo se puede mantener una fe tan disparatada?

Pensemos en las Coplas de Jorge Manrique, recordemos el carácter central que en ellas tiene el tópico de la vanidad de la vida y la realidad absoluta de la muerte que deshace sus apariencias, sus engaños, sus tentaciones, para dejar tras el telón el único mundo verdadero: el de lo trascendente.

Todo ese contenido doctrinal, todas esas ideas a las que el poeta cree servir, quedan constantemente desmentidas por la música, por la sensualidad musical de unos versos que nos hablan de otra manera (haciendo un contradiscurso) del placer, de la vida, de la memoria, dando así otro sentido -un sentido que no es idea sino sentir: en este caso nostalgia- de lo irremediablemente perdido. La música del poema, por tanto, desvela la verdad negada, la de los sentidos y nos consuela frente al miedo a la muerte en vez de sumirnos en él.

Lo mismo podríamos decir respecto a la narrativa. Un ejemplo obvio es la novela picaresca (el mismo Lazarillo de Tormes serviría de ejemplo) que se justifica en una intención moralizante y declara tener como propósito la condena de los actos que narra: los delitos del pícaro, un delincuente. Sin embargo, lo que resulta en la experiencia del lector es algo muy diferente: la fascinación por esas vidas condenadas que se mueven al margen de la ley, de las normas sociales, de los dogmas religiosos. En consecuencia, no debemos confundir la profundidad de una obra literaria, o su contenido de verdad, con las verdades, las ideas, etc. que se exponen en su superficie.

Poesía eres tú

Creo que, en el ámbito de la poesía, lo más alto, enigmático e insondable que se ha alcanzado jamás desde el punto de vista de la verdad no es ningún poema metafísico o meditativo, digamos Quevedo o las Coplas de Manrique, la Epístola moral a Fabio, Muerte sin fin, de Gorostiza… sino el famoso verso becqueriano: “poesía eres tú”. Quien quiera saber qué verdad nos convoca en la poesía, debe meditar sobre este poema y dejar a un lado lo evidente.

Porque esa expresión becqueriana, aparentemente banal, una cursilería romántica, muestra lo que en poesía es el lugar de lo verdadero: tú, la realidad concreta de algo o alguien; realidad que solo el amor nos descubre. Esa es la realidad absoluta que sustenta la fe del poeta, su confianza, y esa es también su meta. Poesía eres tú supone una elección trascendental, precisamente la opuesta a la que debe hacer el filósofo: lo particular frente a la universalidad donde la filosofía sitúa su verdad. Para el poeta, lo verdadero no es la Idea o el concepto que encierra el fantasma de la cosa, sino la cosa misma en su presencia.

Las ramas que se dispersan

Entre una verdad que es participación y experiencia y una verdad que es concepto, tiene que haber necesariamente, siempre, un abismo. La filosofía busca métodos o caminos para pensar la verdad del mundo; para la poesía el mundo, las realidades concretas que el amor nos desvela, tú, son la verdad y lo que se busca son caminos para acercarse más, aún más, a ella: para participar en esa verdad que es el mundo.

Para el filósofo, como explica Platón, el conocimiento es recuerdo de la Idea, de la racionalidad trascendente y universal. También para el poeta la verdad es recuerdo, Mnemosine, pero recuerdo, en su caso, de lo concreto vivido, de la fugacidad, de lo que se pierde. El recuerdo pone al filósofo contra el mundo, que se le muestra frente a lo recordado (la verdad trascendente de la Idea) como simple apariencia; por el contrario, el recuerdo sella el pacto del poeta con el mundo, su amor a la apariencia.

Se podría decir que la poesía y la literatura sueñan con un mundo donde la filosofía sea imposible, porque su nostalgia es la abolición de la distancia que establece el pensamiento racional y crítico respecto al objeto. Por su parte, la filosofía trabaja para crear un mundo donde la unidad que sueña el poeta resulte definitivamente desmitificada.

Salvar las diferencias

Lo cual nos obliga a tener claro algo hoy incómodo: debemos desconfiar de los intentos por unificar, incluso por acercar demasiado, filosofía y literatura; debemos mirar con recelo a los filósofos poetas y a los poetas filósofos para que no dejen de ser lo que tienen que ser verdaderamente: filósofos o poetas.

La literatura es otro modo de pensar no asimilable al que supone la filosofía; radicalmente, su verdad es otra. No estamos ante otro modo de representar la verdad única sino ante una verdad que no cabe en la mirada crítica y en el distanciamiento que exige la filosofía.

Al buscar la unidad entre lo diverso debemos vigilar para no aniquilar la diferencia, pues la diferencia es lo único que en verdad el pensamiento tiene la obligación sagrada de resguardar.

Actualmente, instalados aún en la necesidad de trascender los límites de una racionalidad cerrada sobre sí misma, heredada de la tradición moderna, racionalista, tendemos a insistir en la necesidad de poetizar la razón y de unir filosofía y poesía en un pensar más completo y complejo capaz de acoger aspectos del alma y de la cultura que no caben en el mundo crítico de la idea.

En esta actitud hay un momento de verdad irrenunciable: si la filosofía se cierra en sí misma y se consagra ciegamente a la universalidad del concepto, termina por desembocar en un racionalismo estéril, incapaz de acoger la multiplicidad y el devenir que es lo real, así como los aspectos diversos y contradictorios del alma humana.

La filosofía no puede vivir ni de espaldas a la literatura, especialmente a la poesía, ni asimilándose a ella. De otro modo: una filosofía no puede ser poética porque la poesía es para la filosofía la amenaza de su disolución, la pérdida de la distancia con el objeto que la hace posible. Y ello, no por el capricho de mantener una disciplina que amamos, sino porque la renuncia a la filosofía supone renunciar al pensamiento crítico, derribar las barreras que nos separan aún de la plena alienación.

La unificación, la mezcla, la disolución de las fronteras, la pérdida de los límites de las verdades o de las diferencias, al menos en este caso, es una exigencia del sistema del mundo con la que se tiende a eliminar definitivamente lo diverso, lo opuesto, lo crítico. Y ello en un mundo dominado por la máquina y por las estructuras sobrehumanas (corporaciones, etc.) donde lo diverso y lo opuesto es ya, radicalmente, no un tipo de hombre (el rebelde, el obrero, el indígena…) sino el hombre mismo. Sin caer en una racionalidad excluyente, nuestro deber quizás sea insistir en la diferencia que la filosofía supone: mantener viva la memoria de por qué nació un día este modo característico del pensar.

Emilio Rosales.

Ilustación de portada: Santiago Espinoza (@sanespinozza); Ilustraciones internas: Eduarda Abad (@EDU._.ABAD)