Al hablar de Filosofía, evidentemente – para los que aún conservan la decencia – y no tan evidentemente – para todos los demás – me refiero a aquella de procedencia helena, comprendida como la reflexión racional sobre asuntos que, por su generalidad, no pueden ser abordados por las ciencias. Esta desambiguación no tendría sentido en tiempos más honrosos, pero la distopía posmoderna que atravesamos me obliga a aclarar que yo soy de los que aún llamamos pan al pan y enemigo al enemigo.

La inutilidad o utilidad de la filosofía es un asunto relativo. Esta ha demostrado ser ventajosa o desventajosa para unos y otros en distintas circunstancias a lo largo de su historia. La hemos visto de la mano de sujetos de pelaje y condición diversa. Algunos de estos han pretendido someterla y reducirla a justificación de alguno de sus delirios ideológicos, políticos o directamente psicopatológicos.

Por fortuna, la filosofía ha llevado siempre en su esencia el contragolpe y antídoto contra quienes han querido avasallarla. Este no es más que la distinción originaria que hiciera Platón entre opinión (doxa) y conocimiento (episteme), distinción que ha garantizado, a grandes rasgos, la libertad e independencia de la disciplina filosófica. Separar la paja del trigo, la señal del ruido, fue la tarea fundacional de la disciplina filosófica, su núcleo, cabe recalcar que esta actividad lleva implícita una concepción universal y objetiva de la verdad, que en el presente algunos culturalistas con cuatro pelos de ingenio, pero una melena de viveza pretende corromper.

Entre todas las poses en las que la filosofía se ha dejado contemplar a lo largo de su historia, hay una en la que se exhibe particularmente honrosa. Al menos yo, que la he perseguido tanto tiempo, a veces como fotógrafo de algún animal salvaje, otras veces como un niño voyeurista, no la he podido ver más íntegra que en aquel momento en el que la filosofía se yergue larga y perezosa, estorbando en el camino recto y sin baches que algún político pretende recorrer.

La única forma en la que el lector podrá compartir este deleite conmigo sobre esta situación es si se encuentra, al igual que yo, en un equilibrio entre la ortodoxia y el escepticismo, es decir, gozando de buena salud. Para quienes suscribimos un pesimismo político, y cada nueva «solución ingeniosa» que se plantea a los problemas humanos solo nos causa una amarga zozobra, la demora y frustración del político es siempre una pequeña victoria, y la celebramos aun sabiendo que nos encontramos en una guerra perdida. Pues, como señala Gómez Dávila (año), «El progresista siempre triunfa, y el reaccionario siempre tiene razón» y «la política no es el arte de imponer las mejores soluciones, sino de estorbar las peores» (p.XX ). Por el contrario, si el lector es de mentalidad modernamente corrupta, enclaustrada entre los horizontes menesterosos de los partidos políticos y las modas de los sumideros universitarios, es posible que encuentre agria mi reflexión.

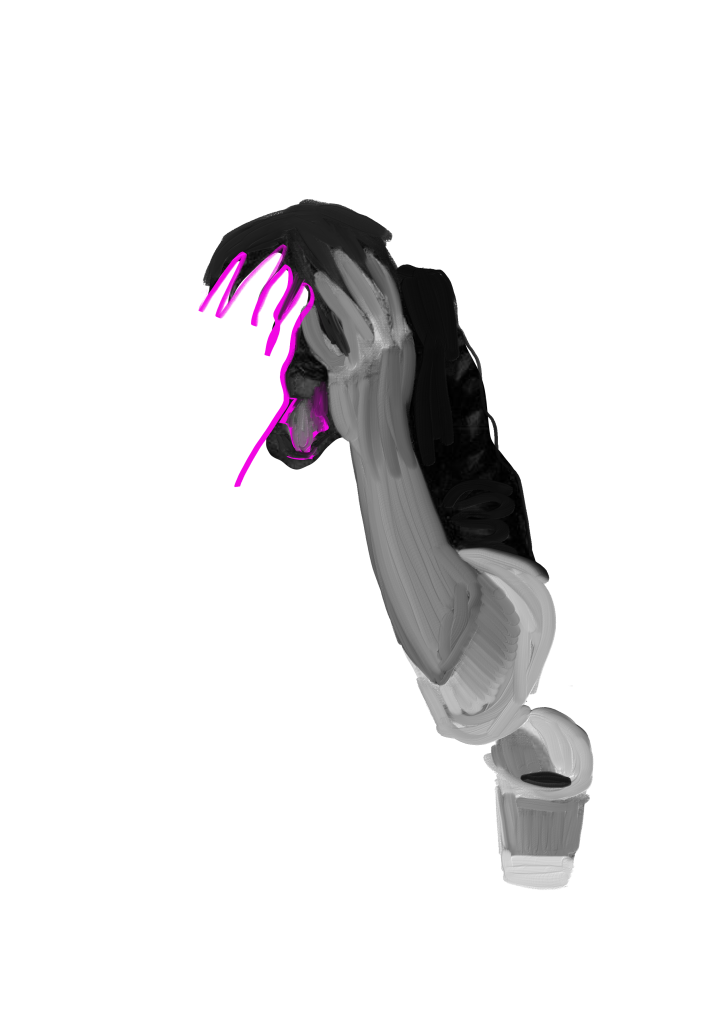

Para ilustrar mejor lo que refiero, me remito al caso paradigmático de Sócrates, quien en su escepticismo y paciencia exaspera al sofista que ya está seguro de todo y a quien la búsqueda por la verdad le parece a menudo una frustrante e inútil divagación. El caso de Sócrates, de signo universal y mitológico, lo hemos visto repetido incontables veces durante la historia. El filósofo, en su desconfianza, cuestionando sin tregua, afilando nuevas preguntas, volviéndose una especie de masturbador compulsivo que no culmina y, no obstante, goza en su amor a la sabiduría como un Sísifo anorgásmico condenado a la masturbación perpetua frente al político que, en su aparente eficiencia y sagacidad, se torna a menudo en un triste eyaculador precoz que, después de su fracaso, probablemente termine sus días contándole sus vergüenzas a algún costoso psicoanalista. Por esto, si en algún momento la filosofía estorbase al capitalista, al anarquista, a la feminista, al comunista, al demócrata o al protestante, ¡sobre todo al protestante!, pues ¡peor para ellos! y mejor para la filosofía.

Desde luego que, esta circunstancia no define por entero el papel y sentido de la filosofía. No se confunda con aquellos que, en su vulgaridad, defienden que la filosofía solamente sirve para hacer más y mejores preguntas. Tampoco ignoro aquellos momentos en los que la filosofía y la política han estrechado sus manos con fertilidad. Evidentemente, el cuadro que he expuesto aquí no agota en absoluto la razón de ser de la actividad filosófica, pero sí que retrata uno de sus momentos más elegantes y honrosos.

Para conservar en la filosofía esta facultad de frustrar, esta prudente ingratitud con los que pretenden dominarla, es necesario conservar su esencia. Aquella distinción platónica entre opinión y conocimiento que la afianza en su independencia y le impide tornarse en criada de la moral o ideología de turno, guardando fidelidad únicamente a la verdad. Por eso, es preciso desconfiar de todos aquellos que, mediante novedosas consignas como «descolonizar el saber», «modernizar la filosofía» o «ponerla al servicio de la sociedad», no logran más que destruirla para sustituir la verdad por el consenso democrático de los idiotas, consenso fácilmente maleable por la demagogia de los discursos de aquellos que ayer se ocupaban los sofistas y hoy los comunicadores políticos, los expertos en programación neurolingüística, los asesores de imagen de los caudillos, entre otros de profesiones de inmoralidad semejante.

Mas, si es cierto que el fin de la filosofía ha llegado junto con el fin de la historia y otras lamentables sentencias posmodernas, nosotros, socráticos y aristocráticos recordaremos siempre al político incendiado en su agobio, dispuesto a todo en su prisa frente a la filosofía prominente y pétrea en su estorbo, en su inutilidad, en su duda… nunca más sabia o más bella.